ワークショップといわれても

「ワークショップ」は様々なジャンルの中で、それぞれ違ったイメージでとらえれているので、一義的に「こういう形で行うのがワークショップ」とはなかなか言い切れません。

「ビジネスや社会の課題を話し合う場」「親子で工芸品などを作る体験」「演劇の基礎的な訓練」などなど、「ワークショップ」という言葉でWebを検索すると実に様々なものが現れます。しかも、それぞれに「これがワークショップだ」と書かれているので、混乱されるのでないかと思います。ここではもう少しマクロに見たワークショップについて、共通して大事な部分について書いてみようと思います。

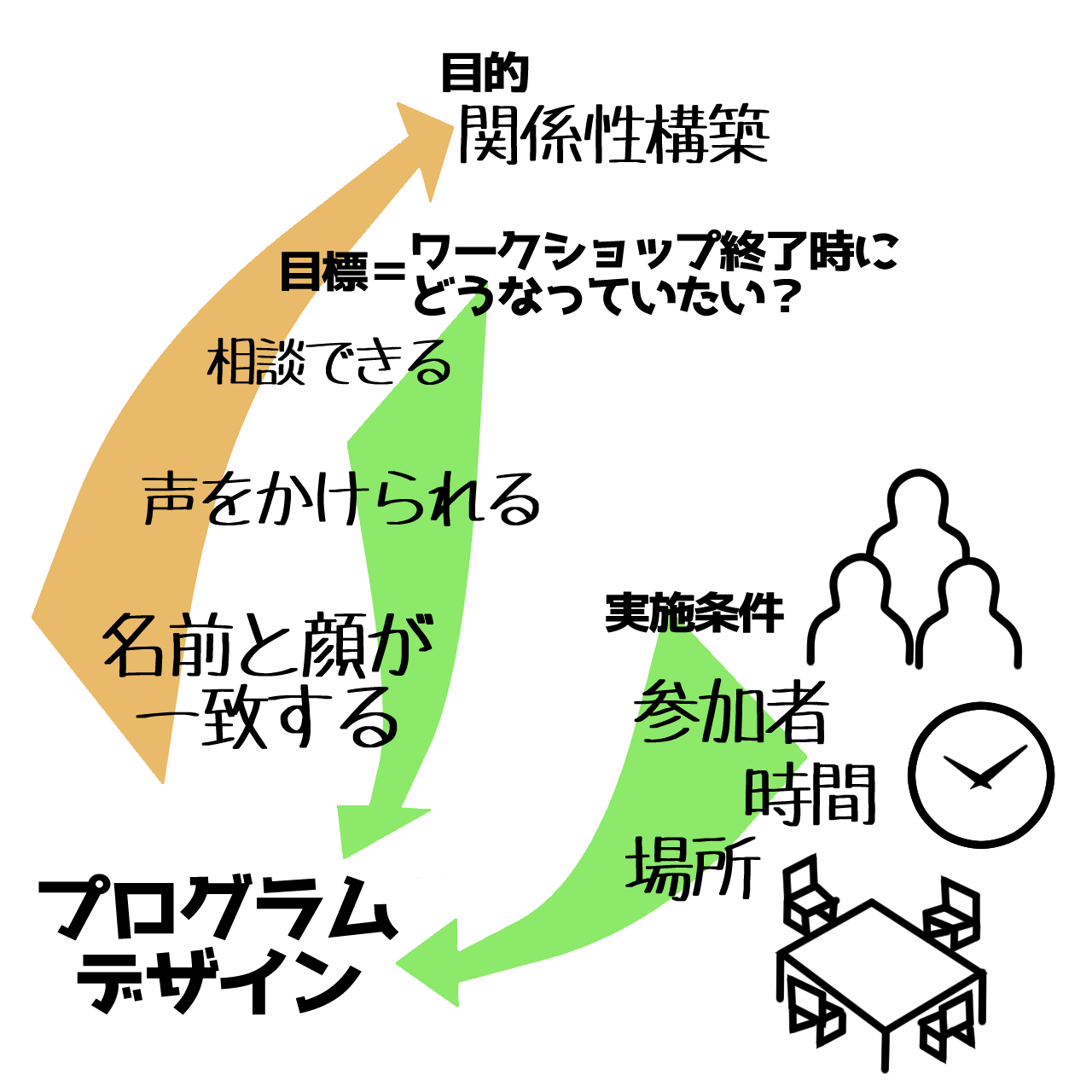

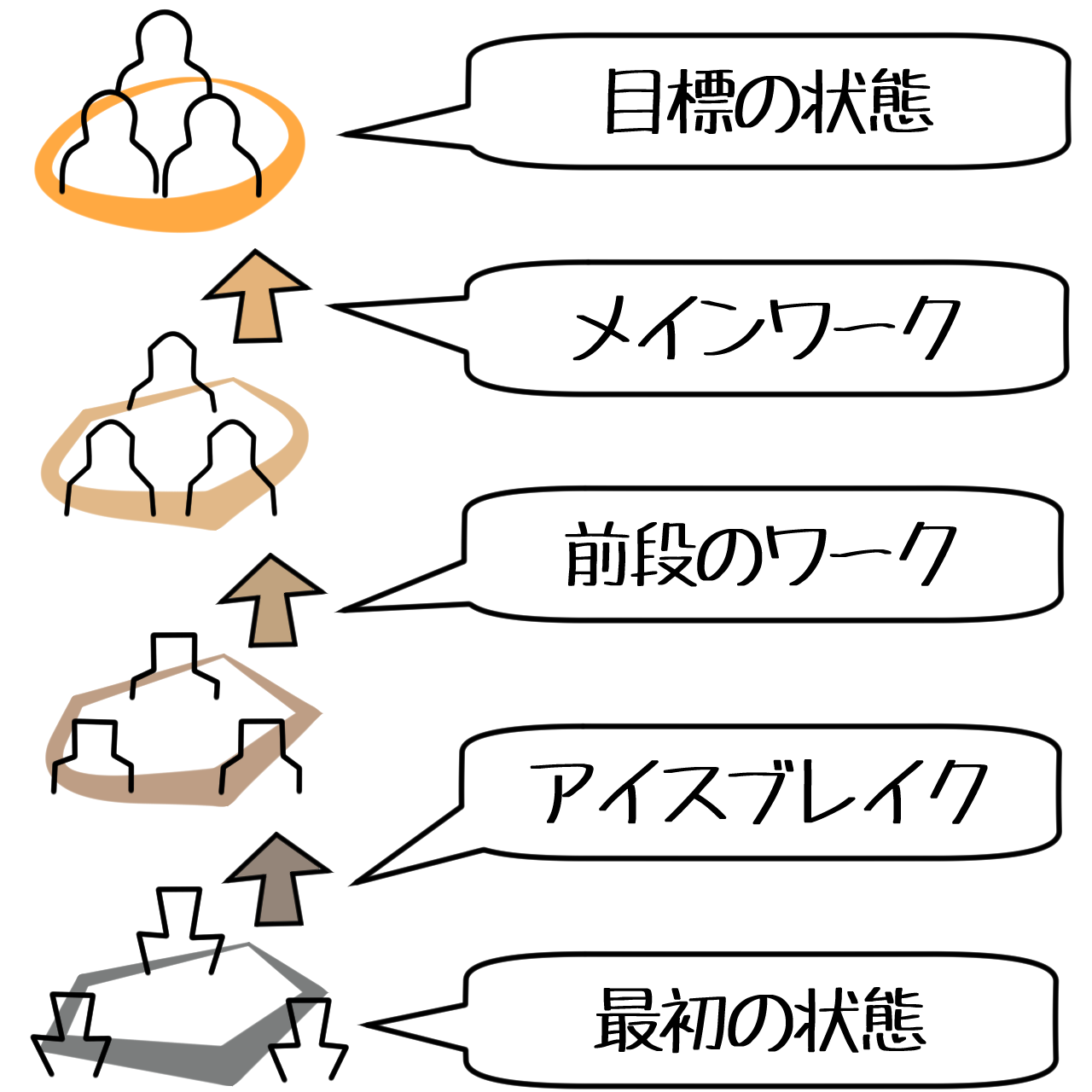

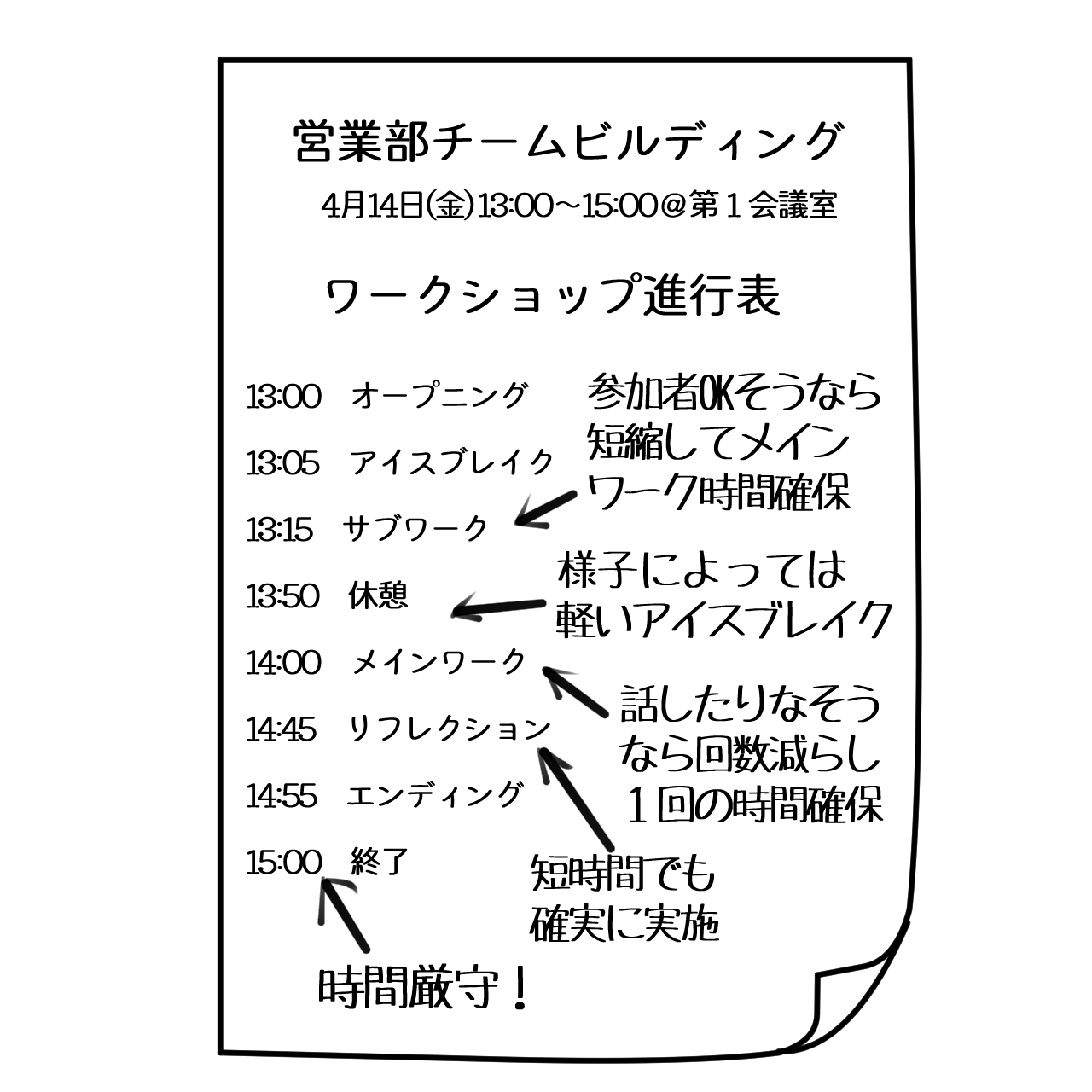

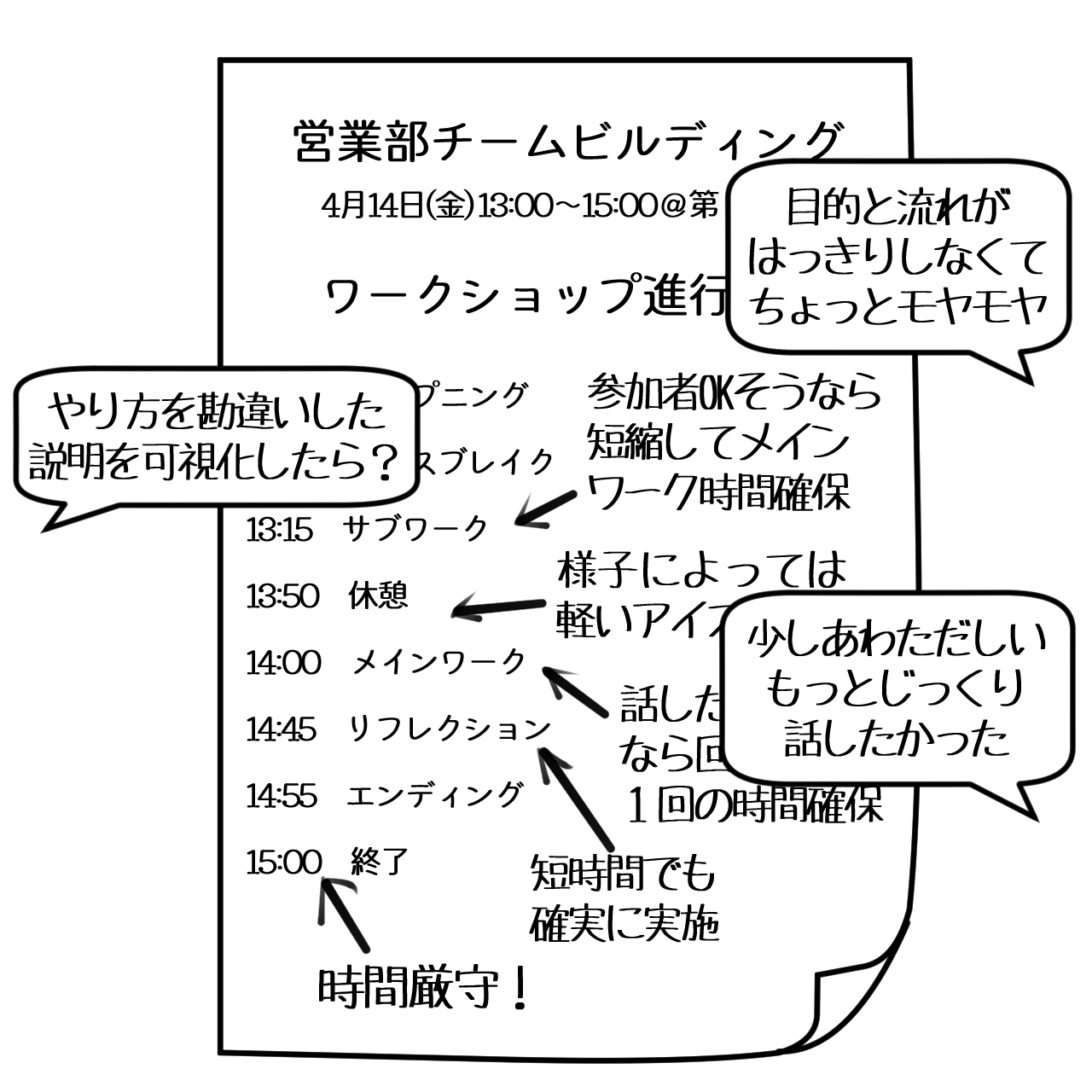

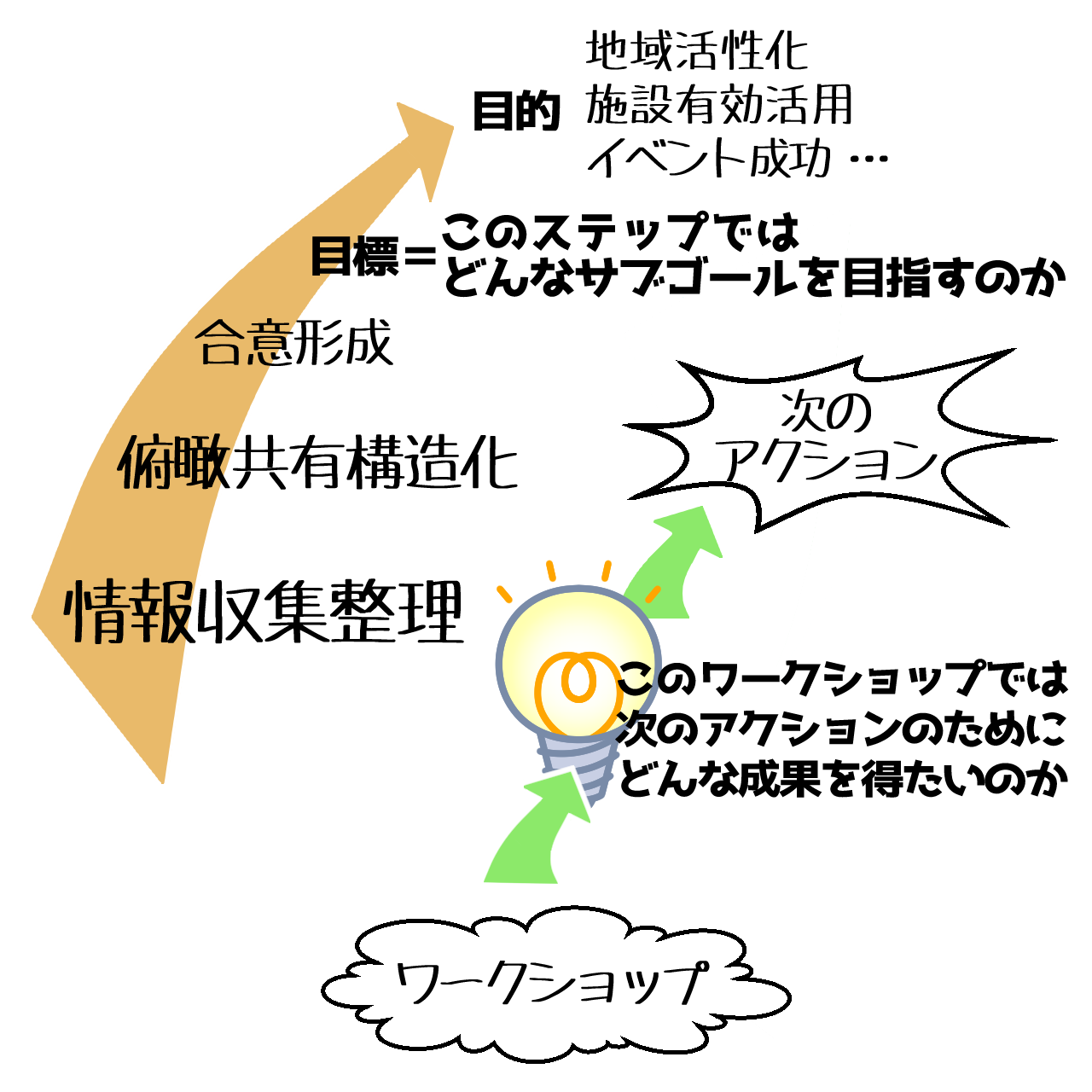

また、最近は「ファシリテーター」という言葉が広く使われるようになってきました。ファシリテーターがいれば、既存のプログラムに沿ってワークショップができるというイメージが広がっているかもしれません。しかし、効果的なワークショップを行うには、目的や対象者に合わせてプログラムを組み立てることから始める必要があります。

| ケース | 対象者 | 目的 |

|---|---|---|

| 1 | 職場 | チームビルディング |

| 2 | 子ども | 学びや成長 |

| 3 | 地域 | 企画のアイデア出し |

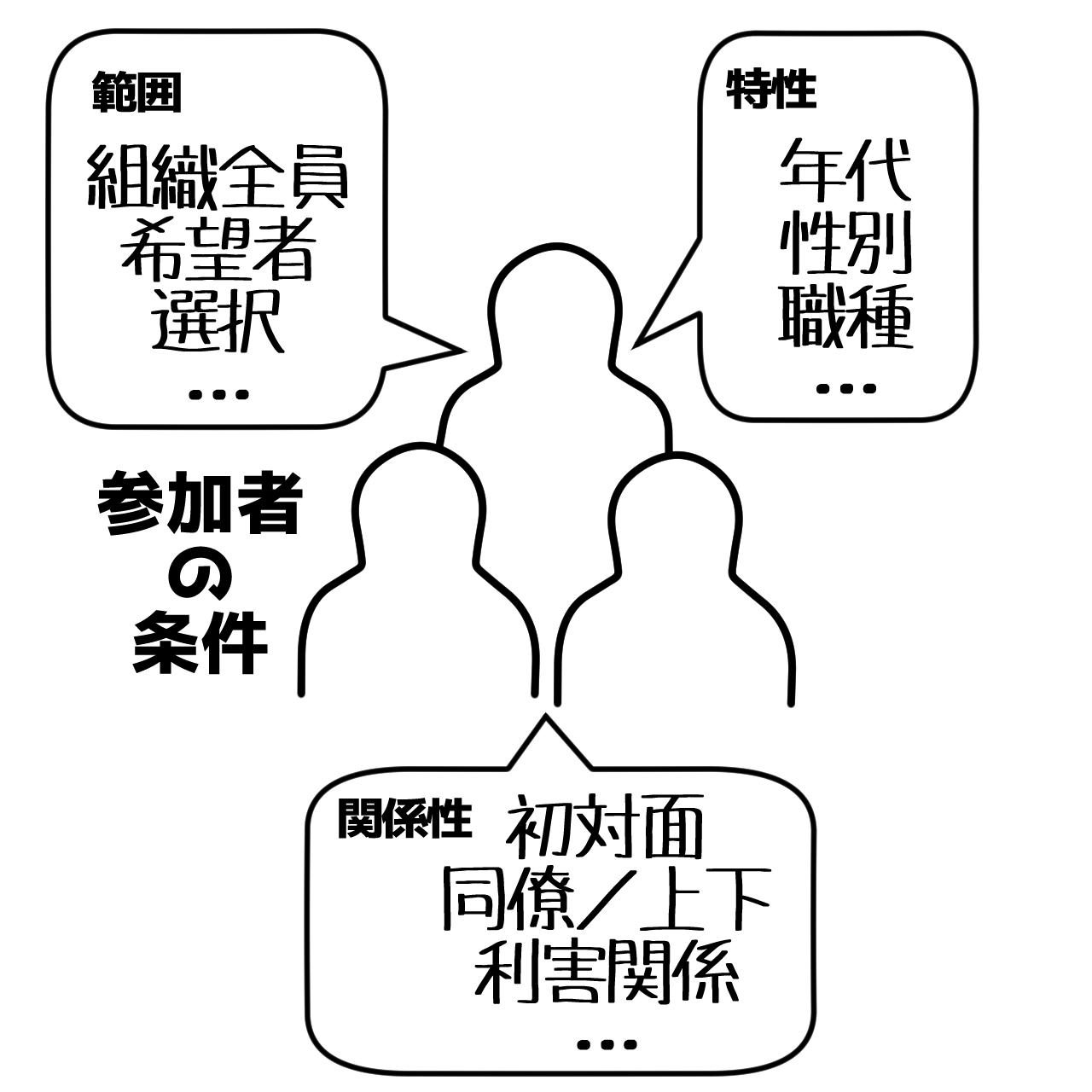

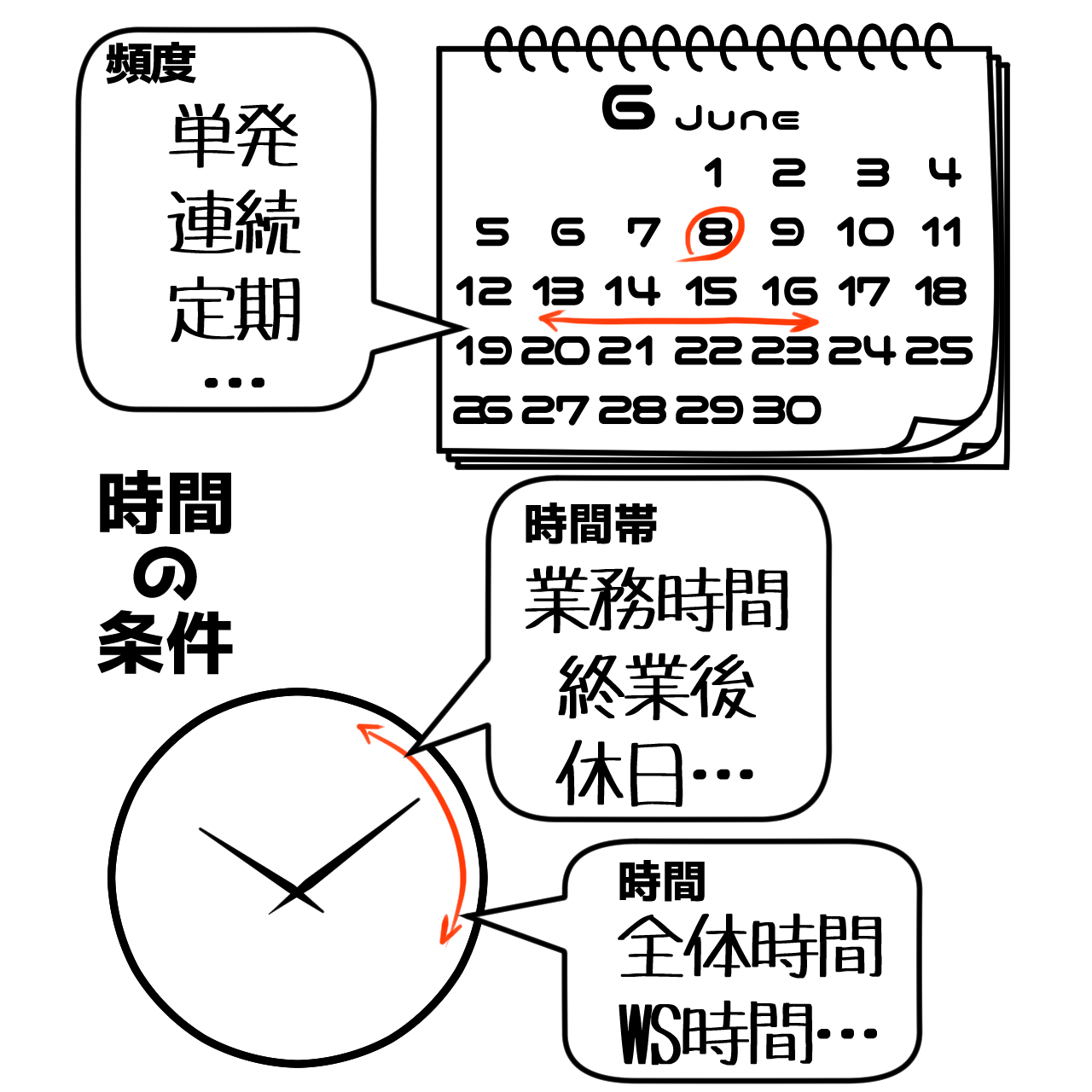

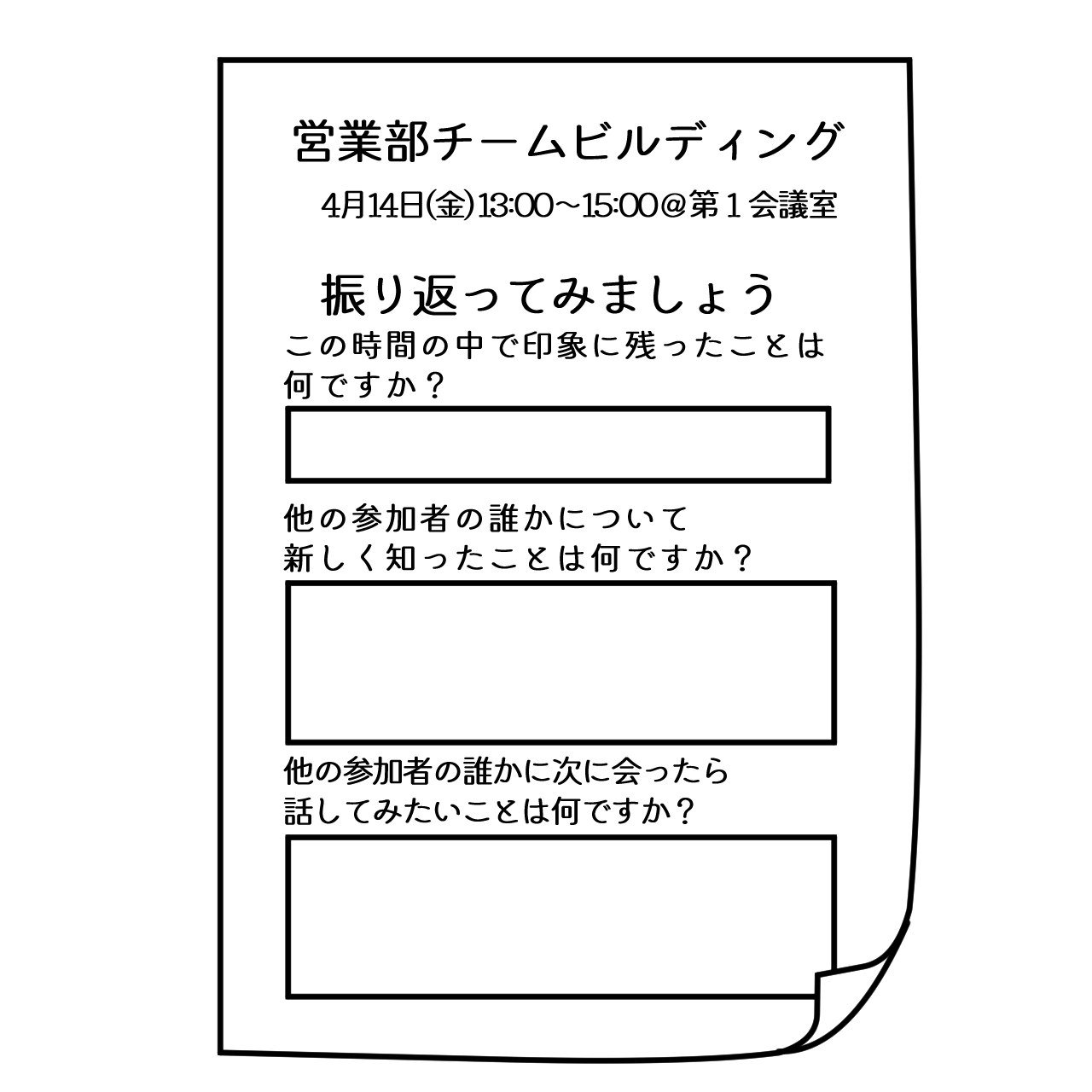

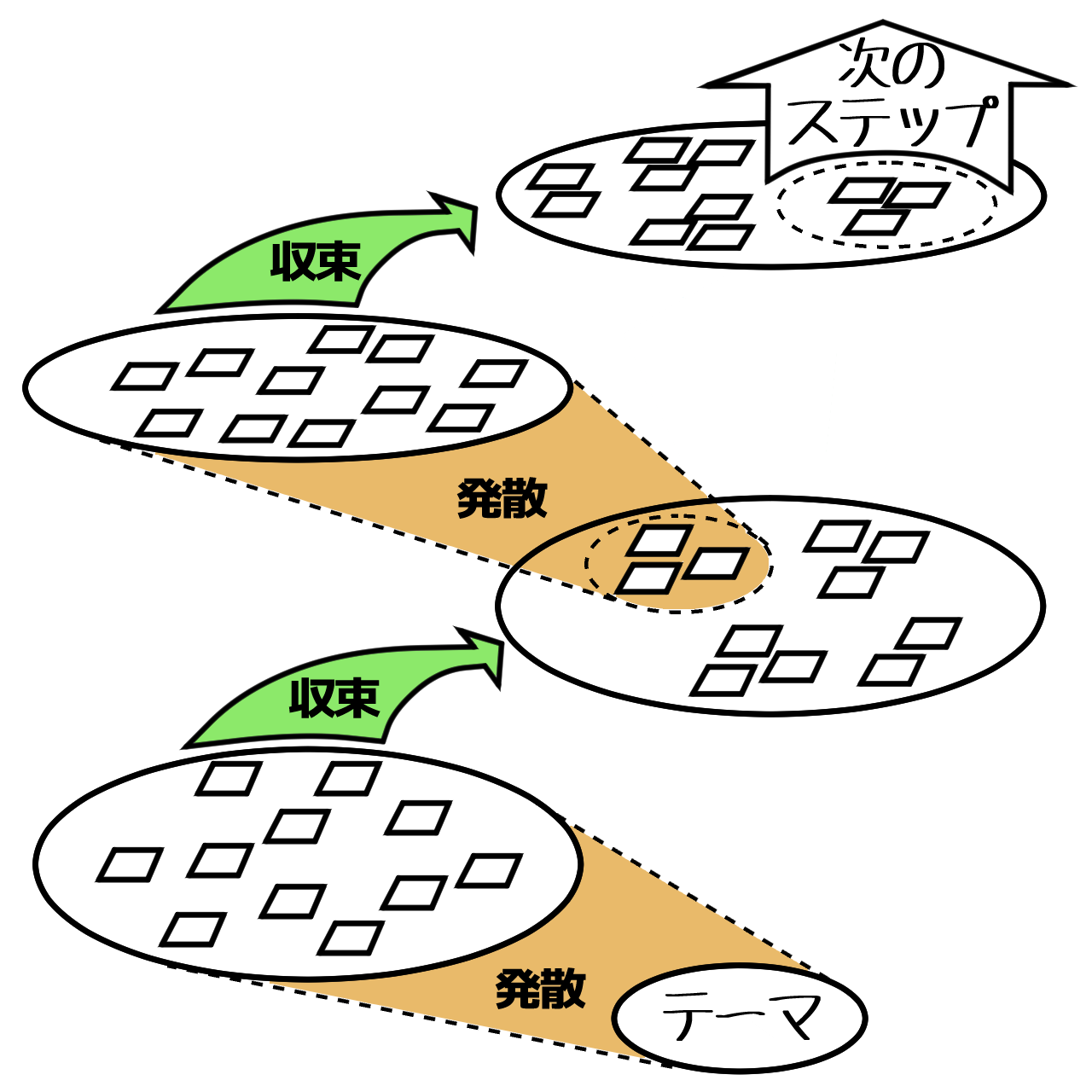

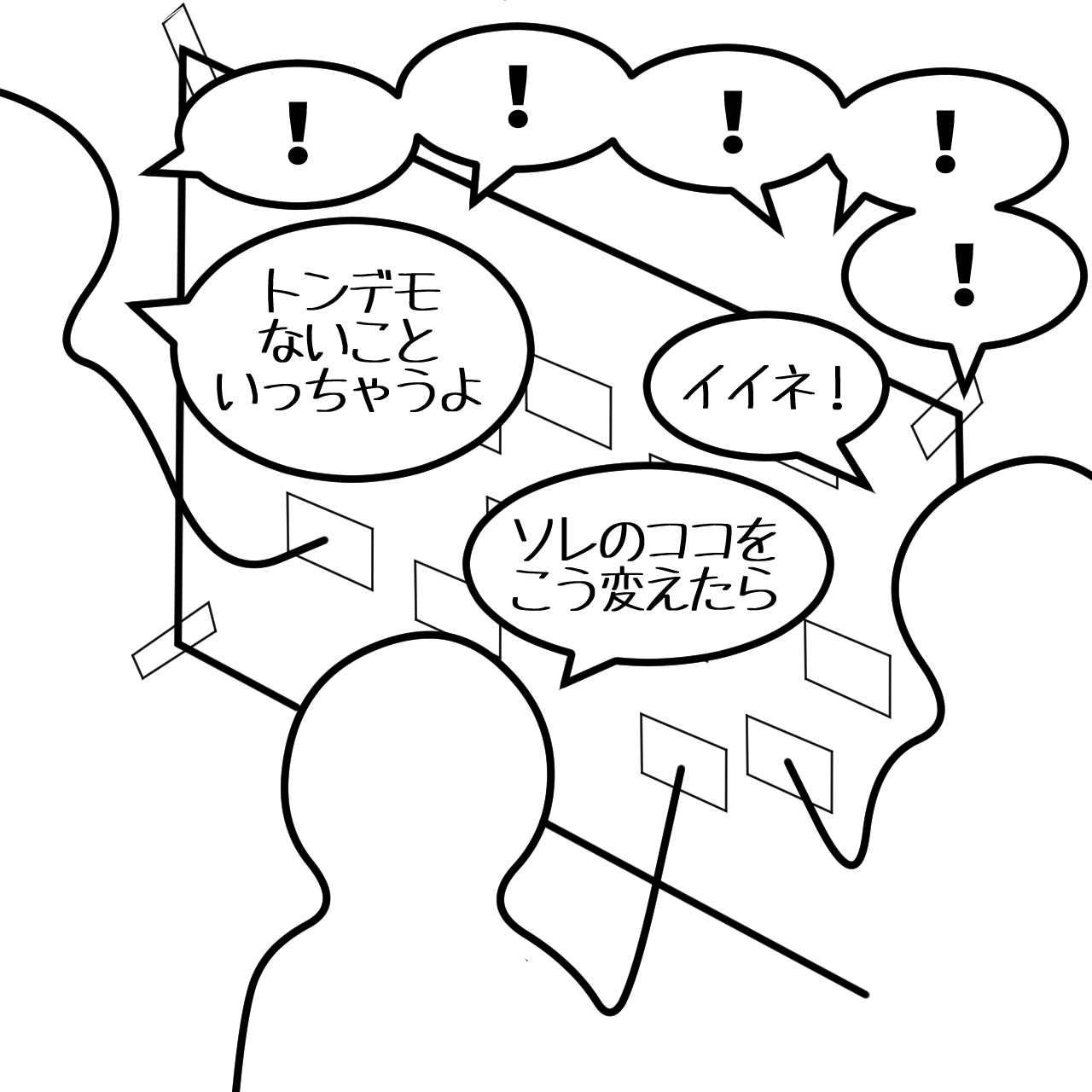

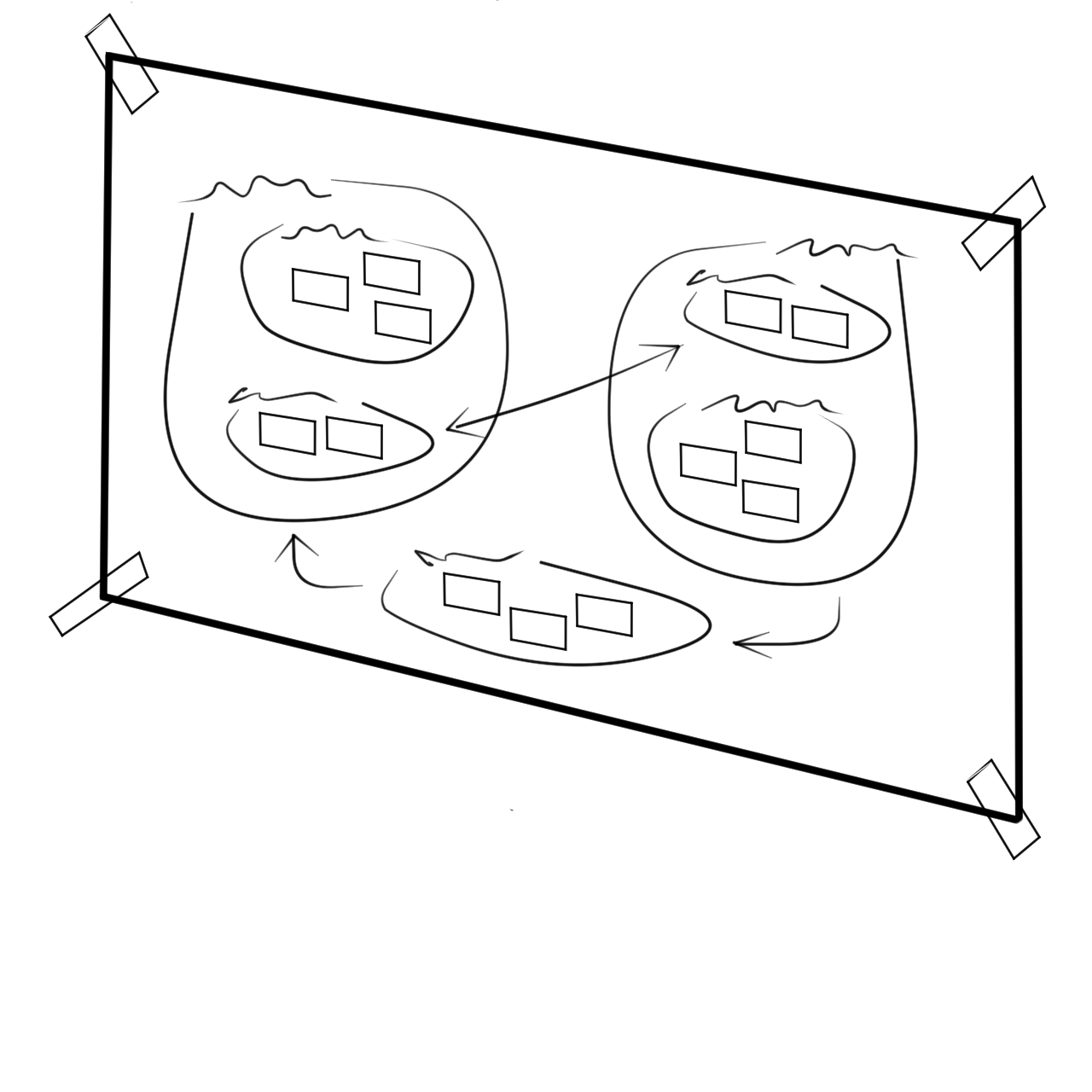

目的としては、チームビルディング,参加者の学びや成長,企画アイデア出し、対象者としては、職場,子ども,地域などが代表的かと思います。これらを組み合わせた3つのケースを例にプログラムデザインの方法をご紹介したいと思います。

ご質問などありましたら、ページ上下の「お問い合わせ」からお気軽にどうぞ。